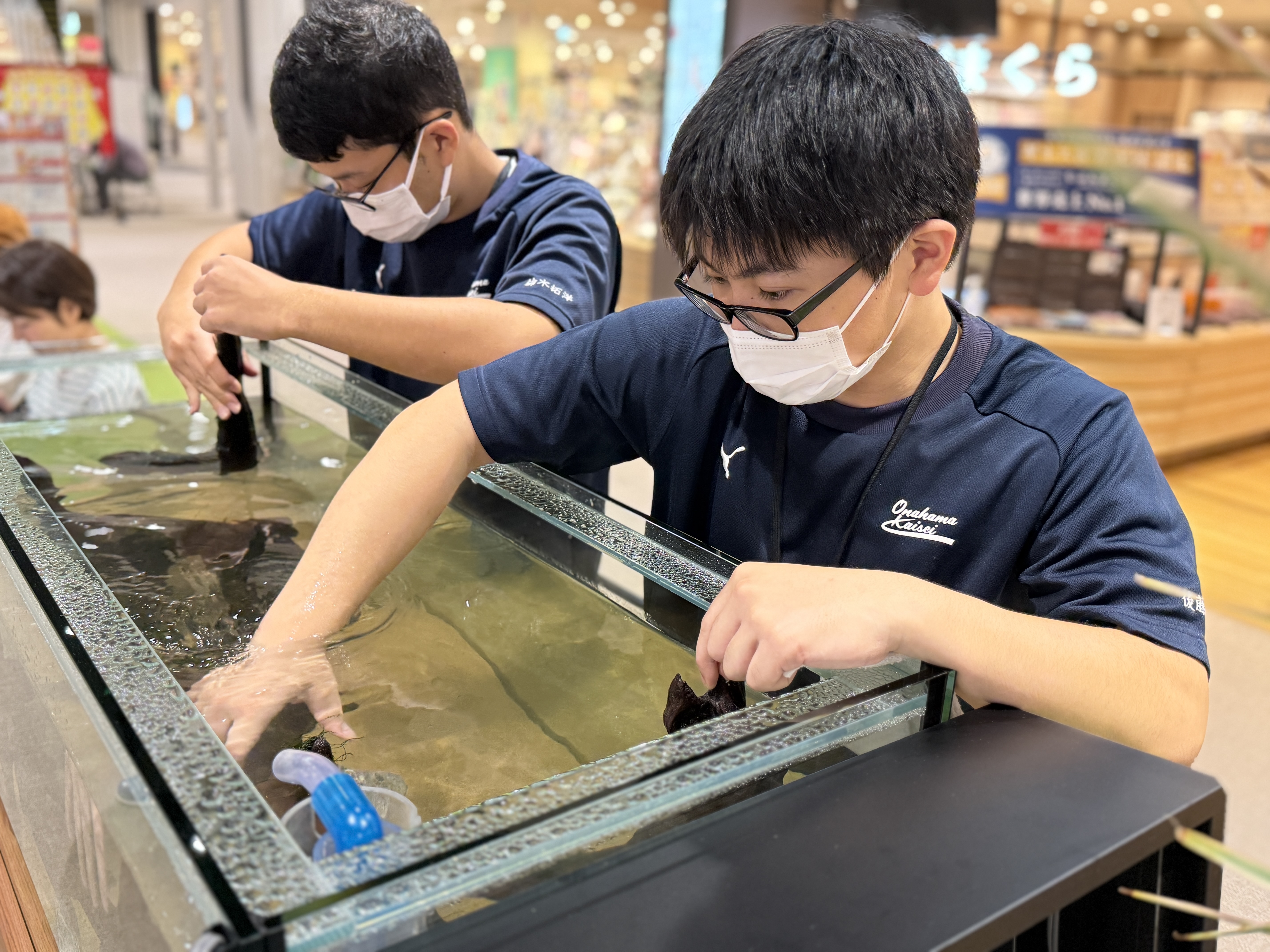

令和6年10月11日(金)から始まったイオンモールいわき小名浜様のリニューアルオープンに合わせて、展示水槽を1台から4台に増設することになりました。

もちろんそれに携わるのは本校水産クラブ「水槽管理チーム」です。

10月10日(木)には早速4台の水槽の立ち上げを、19日(土)には水槽のレイアウトを行いました。

水槽の立ち上げ作業やレイアウト、メンテナンスではアクアランドはなばた様のご協力をいただきました。

現在はレイアウトのみで生体はいませんが、そのレイアウトだけでも十分見る価値があり、リゾート感を味わうことができるので立ち寄ってみてください!!

生体の投入は11月7日(木)10時30分から11時頃を予定しています。

※ 設置場所は、3階じぶんまくら前通路からJINS前通路に変更となっています。

日時:令和6年10月19日(土)

場所:東日本国際大学・いわき短期大学キャンパス(いわき市平鎌田)

第51回鎌山祭(れんざんさい)に、普通科と商業科の3年生で出店しました。

当日は、気温も湿度も高く、わたあめがカップにくっついてしまいます。

対処方法を考えました。

開会式が終わり、お客さんが来店し始めました。

大学生から、「このわたあめは、地元の果汁を使っているんだね!頑張ってね。」

付属の園児たちも、ハローウィンの衣装で来店してくれました。

カップに入らなかったので、ブーケ風にして販売しました!

衣装とわたあめがぴったりマッチしました。

最後の方では、作りたいといった子と一緒に作ってみました。

実行委員の大学生とも交流しました。

売店の方々とも交流できました。

統合後は、大学・短大への進学希望も増えてきました。

進学希望が実現できるように、生徒の活動をサポートしていきます!

日時:令和6年10月18日(金)

場所:本校舎1年1組教室

担当: Let's Actionゼミ

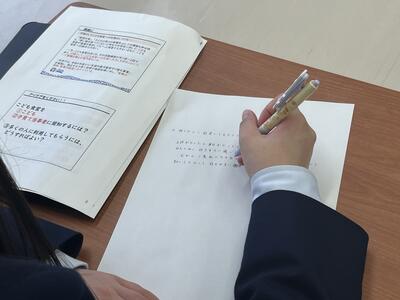

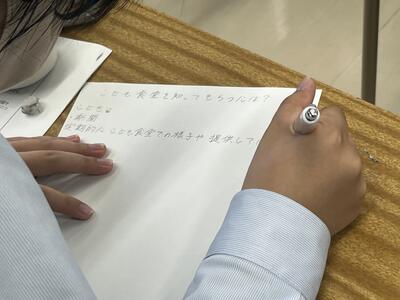

本日は、いわき市こどもみらい課企画係の方から「子ども食堂」についてお話をいただきました。

私たちのゼミ25名のうち、子ども食堂を知っていたのは4名程度でした。

今回の講義で、子ども食堂について教えていただきます。

話の途中で、「みんなで話し合ってみよう!」

聞くだけでなく、途中で意見の交換も行いました。

自分で考え、みんなで意見の共有をしています。

最後に、講師の方から課題が出されました。

どうすれば、子ども食堂をみんなに知ってもらえるのか?

次回は、文化祭での展示物を作成します。

今回の課題にも触れながら、探究活動に取り組んでいきます!

子ども食堂

怪我もなく操業実習が終了しました。

まだ実習が続きます。気を抜かず頑張ってほしいと思います。

日時:令和6年10月15日(火)14時-15時

場所:川島工房(いわき市平)

これまでイベントで実施してきた木戸川の鮭の一本釣り体験。

だんだんとペーパークラフトの鮭が、ボロボロになってきました。

これを機に、地元のものづくり専門会社に相談しに行きました。

会社の中には、プロレスラーの覆面がたくさんありました。

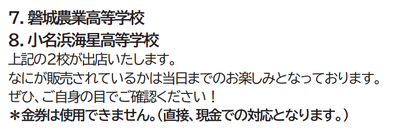

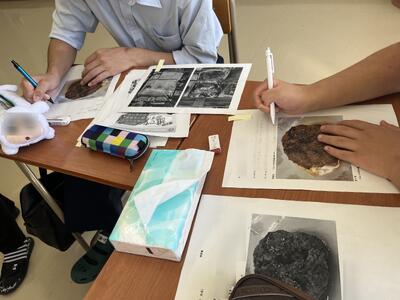

私たちが作った、ペーパークラフトの木戸川の鮭を見ていただきました。

紙以外のサンプルも使いながら、説明を受けました。

ペーパークラフトの場合、貼り合わせの仕方によって作品の印象が変わることをアドバイスいただきました。

立体感を出すために必要なことを、他のペーパークラフトを使って説明していただきました。

これまでの着ぐるみ等の作品について、説明されました。

見たことがあるキャラクターなどを見つけることができました。

お土産として、白水阿弥陀堂のペーパークラフトをいただきました。

完成したら、釣り体験だけでなく、組み立て体験コーナーも企画できそうです。

日時:令和6年10月19日(土)

場所:東日本国際大学・いわき短期大学キャンパス(いわき市平鎌田)

第51回鎌山祭(れんざんさい)に、普通科と商業科の3年生が出店します。

鎌山祭パンフレットP19より

食品システム科2年生の総合実習では、9月から10月にかけて「いわし味付缶詰」を製造しました。

調理工程では、頭を落としてツボ抜きという方法で内臓を取り出します。

カッターで缶の高さに合わせて切り、塩水に漬けた後に缶に詰めます。菊の花のような形になるようにきれいに詰めます。難しい作業ですが、丁寧に取り組みました。腹に残っている内臓はピンセットで取り除きます。

蒸煮の後に、甘辛い醤油の液汁を注ぎ入れます。

巻締機で脱気しながら缶に蓋をします。

殺菌機に入れて2時間程かけて加熱・冷却し、不良缶がないか確認しながらきれいに拭き上げます。

ラベルを貼り、賞味期限表示等をスタンプして完成となります。

今年度は、11月に行われる文化祭で販売しますので、ぜひ味わってみてください。

尚、文化祭では、さば水煮缶詰、さばみそ煮缶詰、さばオリーブ油漬缶詰、いわし味付缶詰、ゆであずき甘煮缶詰の5種類を販売する予定です。多くの方々のご来校をお待ちしております。

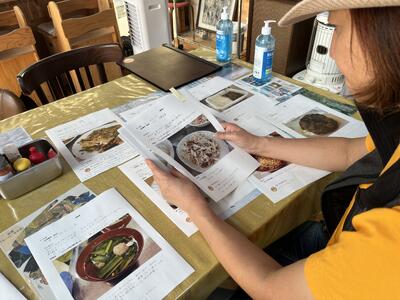

水産クラブ調理チームでは、株式会社マルト商事様との今年度第2弾の商品開発がすすめられています。

8月末の商品案プレゼンテーションでは、常磐ものの魚を使用して考え、試作したレシピを提案し意見交換を行いました。材料入手の可否を考えて変更したり、季節のものを取り入れてみるなど、考案したレシピを再検討していきました。

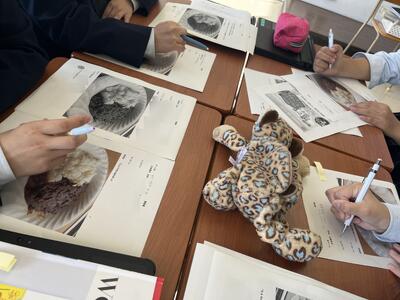

9月から10月にかけて2回の試食会を行い、味や量、見た目などについて検討しました。

9月から10月にかけて2回の試食会を行い、味や量、見た目などについて検討しました。

1回目の試食会。商品の説明を受けて実食し一人ずつ発言しました。「玉ねぎが辛い」、「もう少し小さい方が食べやすい」などの意見が出ました。

2回目の試食会。前回の意見により改善されており、どれも満足のいくおいしい商品となりました。

最後に商品名を決め、以下の商品を第2弾新商品として販売することとなりました。

「カツオの生春巻き寿司」かつおを甘辛く味付けして、サッパリと食べられるように大葉、玉ねぎ、酢飯を一緒にライスペーパーで巻き、上にチーズをのせた商品です。

「さばと大根のハニーボイル」蜂蜜が入ったタレにサバと大根を煮付けました。甘みがあり柔らかく味が染みていてとてもおいしい商品です。

「フィッシュシューマイ」カナガシラで作ったシュウマイにたっぷりの野菜を使用した中華あんをかけた商品です。ふっくらとした食感でお子様やお年寄りの方でも食べやすいです。

「梅添えさばの大葉包み」さばを大葉で包んで揚げました。中には梅が入っており程よく酸味が効いていて、脂っこくなく食べやすい商品となっています。

11月16日(土)より、マルト各店舗で販売予定です。どれもとても美味しい商品ですので、ぜひ食べてみてください。

尚、11月16日は、水産クラブ調理チームのメンバーがマルトSC尼子店で販売実習を行う予定です。多くのお客様のご来店をお待ちしております。

日時:令和6年10月11日(金)1校時

場所:本校舎1年1組教室

担当: Let's Actionゼミ

前回のメニュー開発の振り返りを行いました。

コンセプトや作り方、すえつぎCAFEさんへのメッセージ等をまとめてみました。

Aチーム

「チヂミ」「つみれ汁」

Bチーム

「ハンバーグ」

Cチーム

「キーマカレー」

「ラーメン」

Dチーム

「カレーライス」

「サラダ」

日時:令和6年10月13日(日)

場所:すえつぎCAFE(いわき市久之浜町末続)

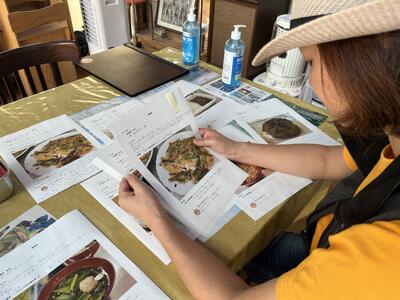

完成した提案書を、すえつぎCAFEさんにお渡ししました。

一枚一枚確認していただきました。

高校生からのメニュー提案が、とても新鮮に感じたそうです。

どんなメニューが子ども食堂でいいのか悩んでいたので、とても参考になったとのこと。

キッチンカーでの提供には制限があるので、それぞれのアイデア(メニュー)を組み合わせて考えさせてほしいとのこと。

毎月第4金曜日に、浜風きららで行っている「子ども食堂」にどんなメニューがいいかな?

限られた予算でメニューを考えることは、とても大変なことです。

高校生のアイデアを足したり引いたり掛けてみたりして、メニューのイメージを練り上げていきます。

子ども食堂を運営していく上で、すえつぎCAFEさんより新たなクエストが提供されました。

探究にはゴールがあるのでしょうか?

課題を一つ解決すると、新たな課題が見つかります。

次回の授業では、いわき市役所の子ども食堂担当の方からお話を伺う予定です。

子ども食堂は、聞いたことがあっても、実際に利用したことがない生徒がほとんどです。

今後はどの様に実践していくのか楽しみですね。

子ども食堂

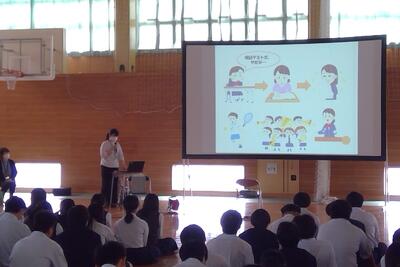

10月10日(木)、いわき市保健所の奥村様と池澤様を外部講師にお迎えし、1学年の生徒を対象とした『SOSの出し方教室』を行いました。

ストレスのいい影響と悪い影響について学びました。

ストレスは自分自身の成長につながる反面、過度な負担が心身に様々な影響を与えるため、その解消の重要性を生徒たちは改めて認識しました。

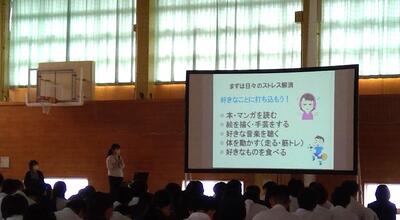

事前アンケートの集計結果

事前アンケートの結果で自分たちの悩みの原因について、『勉強』、『特に理由はないが心がモヤモヤする』、『友人関係』が多いことも共有しました。

ストレス解消方法の実例

日々のストレス解消法についても具体例を挙げて教えていただきました。注意点として、自分の好きなことであっても『長時間のゲーム』については脳の疲労がとれないことから避けるべきというアドバイスもいただきました。

相談を受ける態度のロールプレイ

事前アンケートでは『友人に悩みを相談する』という生徒も多く、相談を受ける際にはどうすべきか、ということもロールプレイを交えて教えていただきました。

SOSの出し方とその大切さだけでなく、お互いに信頼し合える人間関係を構築することの大切さも学ぶ機会となりました。