日時:令和4年7月4日(月)PM

場所:3年6組教室

埼玉から、わたあめの先生に来ていただきました。

わたあめを作るために、ザラメなどの準備をしています。

「袋に入れたままよりも、カップに空けた方がやりやすいよ!」

「机の高さよりも、傘だて位の高さがいいかもね。」

「最初の巻き取りがうまくいくと、上手に巻き取れるよ!」

「目でも喜んでもらえるテクニックがあるよ!」

いわき市の果実でも考えています。

「果実Nは味が薄くなるよ。果実Iは面白いかも。」

「最後に、メンテナンスの仕方を覚えておこう!」

「この編み目から、わたあめが出るんだよ。焦がして詰まらすと大変だよ。」

本日は、ありがとうございました。

販売当日は、頑張って巻き取ります!

食品システム科3年生の総合実習において「レストラン ダイニングキッチン Ruu」の今野詠史シェフをお招きして、第2回目の調理技術講習会を行いました。

1つ目のメニューは「おにぎり」です。前回同様、お米の測り方から水加減、炊き方まで丁寧に教えていただきました。炊き立てのご飯を混ぜずにしゃもじですくい、ふんわりとにぎることで、お米の風味と食感を味わう美味しいおにぎりの作り方を学びました。

2つ目のメニューは「鯖缶映えるうまだれ!スフレオムレツ」です。野菜の切り方や炒める順序など、食材の風味を生かしてより美味しい料理を作るためのコツを教えていただきました。

また、今回の食材の玉ねぎは、商業科がバイヤーとなって応援している「富岡町の玉ねぎ」を使わせていただきました!

卵をしっかりと泡立てて作るスフレオムレツは、ふわっふわのオムレツです。生徒たちは、これまで見たことのないような集中力で、スフレオムレツ作りに挑戦しました。

ふんわりシュワ~っと口の中でとろけるような食感の美味しいオムレツを作り上げ、鯖缶映えるうまだれと共に笑顔で味わうことができました。

◎海洋科2年生4名は、6月23日(木)に「アクアマリンふくしま」で第5回目の職場体験実習をしてきました。今回は、タッチプールの濾材の洗浄をしました。その後、アクアマリンふくしまのデザインアドバイザーの伊藤隆治先生より「種名板」と「解説パネル」のデザインというテーマでお話を聞きました。とても勉強になりました。ありがとうございました。

タッチプールの濾材洗浄 デザインについての講演

福島丸が小笠原に入港しました。

世界遺産の素晴らしい自然を満喫しました。

丸一日という短い日程でしたが充実した時間を過ごすことができました。

福島丸は6月27日に帰港する予定です。

令和4年6月18日(土)に、須賀川市の清陵情報高校で行われた、福島県高等学校ワープロ競技大会に参加してきました。

7:30の受付開始です。座席はくじ引きで決定。なんと、「1」を引き当てました!

機器のセッティング終了から開会式までの時間、本番に向けての練習を行います。

ワープロ競技大会とは、10分間で正確に入力した文字数を競う競技です。日頃の練習の成果を本番の10分間で出すことができるか、一発勝負です。

結果は19校中、第7位という結果でしたが、参加した選手たちがどのような気持ちで大会に臨み、大会を終えてどう感じたのか。この振り返りこそが、これからの学校生活や社会生活では大切な部分になってくることと思います。

3年生は最後の大会となりましたが、次回の新人戦では、3年生とともに、1・2年生に期待したいと思います。

この大会に初めて参加する選手もいたので、会場の雰囲気や他校選手の動向などを肌で感じ、体験したさまざまなことを今後に生かし、さらに成長して欲しいです。

最後に、大会を運営していただきました会場校兼本部校の清陵情報高校商業科の先生方、生徒の皆さん、本当にありがとうございました。

海洋工学科の課題研究を紹介していきます。今回は、水中ドローンです。

今回はプールで水中ドローンをの操縦練習を行いました。初めて動かす水中ドローンに生徒は興味津々でした。操作方法など最初は戸惑いましたが、説明書を読んだり話し合ったりして上手に操縦することができました。

※撮影のためマスクを外しています

今回はプールでの操縦になりましたが、今後は海での海洋調査などにもつなげていきたいと考えています。また、水中ドローンと並行してCADでプロペラも作成中です。プロペラを交換し操縦性や安定性が変化するかなどの実験も行っていく予定です。

生徒自身が1つでも多くの課題を持って取り組んでほしいと思います。

水産クラブ 調理チームで「マグロ解体ショー」に向けて始動しました。

秋以降にマグロ解体ショーに向けて、マルトの協力を得てマグロの捌き方実習を行いました。

初めてなので、まずは「かつお」を使って練習させていただきました。

常磐ものの魚を捌ける高校生を目指して活動してきましたが、今回機会がありマグロ解体にチャレンジする事にしました。皆さん楽しみにしていて下さい。

いわき芸術文化交流館アリオス大ホールにて「武城の絆」を演奏することができました。

講評として「二人での力強い演奏に元気をいただき、ありがとうございます」との評を頂きました。

演奏中の様子

横から演奏中

演奏後の部員達

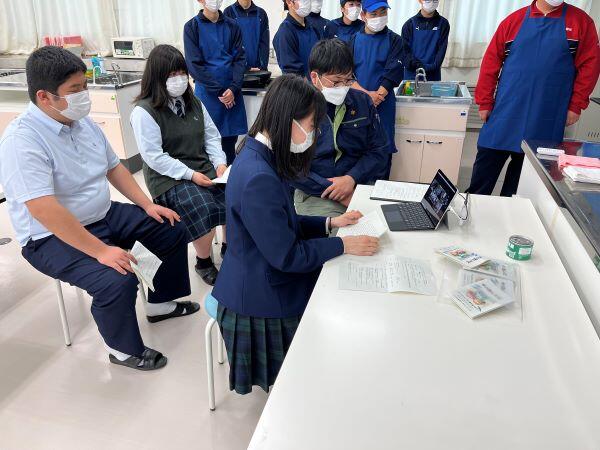

6月8日、埼玉県の所沢高校、所沢西高校、熊谷女子高校と本校の水産クラブの調理チームと海洋調査チームでリモートによる意見交換会を実施しました。内容としては、サバの捌き方や、活動紹介などです。

まず、缶詰の製造方法について説明し、実際にサバのおろし方を実演しました。調理チームの慣れた捌きに所沢高校、所沢西高校、熊谷女子高校の生徒も驚いていました。調理チームの生徒は、何度も何度も練習を重ね、捌く速さ、技術共に成長しており、生徒自身も手ごたえを感じていました。

意見交換会では、各校の生徒会活動内容について紹介し、質疑応答では、多くの質問が飛び交い、有意義な時間となりました。また、震災についても振り返りました。生徒たちは震災が起こった当時のことを思い出し、お互いに伝え合い、震災の恐怖さを再認識していました。

最後にリモート越しではありましたが、記念撮影を行いました。新型コロナウイルスの影響で対面での開催とはなりませんでしたが、生徒たちは満足していました。機会があれば、いつか対面で開催し、生徒の成長に繋げていきたいと思います。