日時:令和4年5月14日(土)

場所:富岡町 パッションフルーツほ場

富岡町では、パッションフルーツの栽培がされています。

このパッションフルーツを使ったわたあめを、今度練習するために伺いました。

写真はありませんが、働いている方ともお話をすることが出来ました。

訪問した時間帯の関係で、花は咲いていません。残念。

花が咲いていれば、受粉体験をしたかったです。

パッションフルーツが生っているのを見つけました。

洗濯ばさみが収穫に使われていることにびっくりしました。

パッションフルーツのわたあめは、近いうちに紹介します。

お楽しみに!

日時:令和4年5月13日(金)放課後

場所:本校舎3棟特別教室B

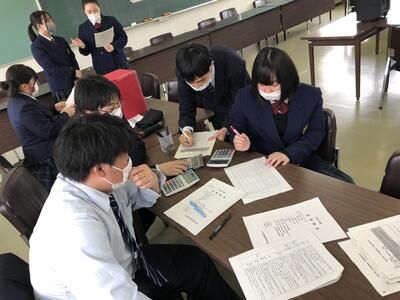

参加校:青森、三重、熊本、(福島)

今日は面談の為、30分しか参加できません。

福島県のセレクトギフトは、何がいいかな?

震災後に始まった福島県産オーガニックコットンを紹介しました。

茶色のコットンと、芽が出始めた種を見てもらいました。

見えるかな?芽が出たよ!!

令和4年5月13日(金)

週末に県大会を控えている野球部の壮行会を放送で行いました。

※野球部の県大会は、5月14日(土)あいづ球場で行われます

【収録の様子】

校長先生にインタビューをしました。

県大会に出場する野球部への激励の言葉、地区大会での各部の頑張りなどに対するお言葉をいただきました。

県大会に出場する野球部のキャプテンにインタビューしました。

地区大会での応援への感謝と、一球一球を大切にしてプレーする決意を伺うことができました。

他にも応援委員長にもインタビューを行いました。

「がんばれ野球部!」と生徒を代表して応援していただきました。

サッカー部の活動報告です。

この度、サッカー愛好会は、生徒総会の承認を持って、サッカー部となりました。

今後は、小名浜海星高校サッカー部として活動していきます。よろしくお願いします。

さて、GWの期間では、リーグ戦や練習試合等を行いチームのレベルアップを目指しました。

J3で活躍中のいわきFCのユース、相馬総合高校、小高産業技術高校、磐城高校と試合を実施しました。

試合内容は、課題に対して、小さなDoを実践し、個々が成長を目指し取り組みました。

結果は、敗戦続きですが、課題に取り組む姿勢が、これからの成長を期待させてくれます。

これから、インターハイ予選が始まります。いわき地区予選は、5月13日(金)から16日(月)となります。

詳細は、いわきサッカー協会、福島県サッカー協会のホームページをご覧ください。

少しずつ成長していることが証明できるよう、頑張りたいと思います。

海洋工学科3年生は、課題研究の授業でグループに分かれて様々な分野の学習をしています。今回はマシニングセンタ班について紹介します。

マシニングセンタとは、穴あけ、切削、仕上げなど多種類の加工をプログラムでセットし、人の手を加えず製作することができる機械です。現在マシニングセンタ班では、製作したいものを考え、アプリケーションソフトCADを使用して設計に取り組んでいます。

設計の様子

1から設計し製作まで行うことに不安を抱きながらも試行錯誤しながら一生懸命設計をしています。完成が楽しみです。

◎海洋科2年生の8名は、4月28日(木)に「アクアマリンふくしま」で第1回目の職場体験実習をしてきました。初日なのでガイダンスと館内見学をしました。生徒はとても楽しみにしていたので、アクアマリンふくしまの担当者の話を真剣に聞いていました。

水族館ガイダンスの様子 館内見学(大水槽の前にて)

日時:令和4年5月11日(水)

場所:本校舎 商業3-2、2-2教室

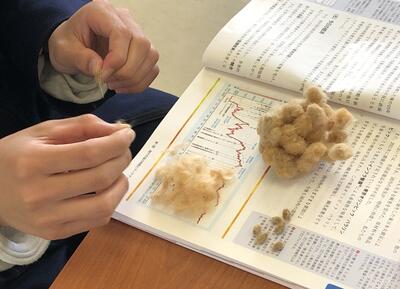

3年生の商業科で、オーガニックコットンについて勉強しました。

3年生がコットンから、種を取り出しています。

2年生の商業科で、オーガニックコットンについて勉強しました。

2年生がコットンから、種を取り出しています。

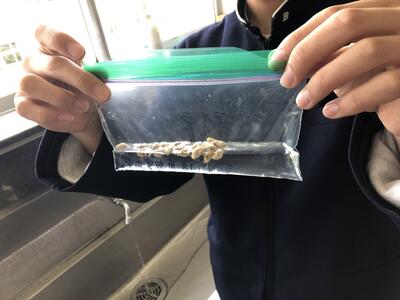

取り出した種をグループごとにパックに詰めました。

2・3日で芽が出るらしいです。

「ゆめだけど、ゆめじゃなかった。」のように、芽が出てほしいですね。

令和4年5月6日(金)

本校舎 会議室~各教室

オンライン

今日は総会日和ですね!

総会の資料をクラスで展示するように変更しました。

各クラスのHR長・副HR長さんありがとうございました。

生徒会役員や議長は、最終チェック中!

生徒会長は船の上で研修中のため、副会長がしっかりとあいさつしました。

校長先生から挨拶をいただいました。

作成したプレゼンを使いながら、総会を進行しました。

総会終了後には、目安箱を設置したことを全校生徒へ伝えました。

みんなと一緒に学校を盛り上げていきましょう!

《商業科》販売実習(SBP)

日時:令和4年4月28日(木)放課後

場所:本校舎3棟特別教室B

全国の高校生とのオンラインMTGも2回目です。

継続して参加する予定です。

他のメンバーも参加してくれました。

新しい高校も増えてきました。

夏には、実際に会いに行けるように頑張ります。

活動に必要なのは、福島県を代表するセレクトギフトです。

探しの旅に出発します。